〒151-0053 東京都渋谷区代々木5-37-9 N-FLAT代々木202

小田急線 「代々木八幡駅」 地下鉄千代田線 「代々木公園駅」より徒歩3分

JR「渋谷駅」より徒歩15分

従業員数が増えてくると組織として一定のルールや基準に沿って会社を運営していくことになります。

どんなに優秀な社長様でも、社長個人として従業員の仕事ぶりを正確に把握するのは、30人〜40人が限界となります。

そこで、組織が活性化するために「人事制度」「評価制度」「安心して働く環境整備」などを実施するのですが、そのタイミングで従来は社長個人や役員が鉛筆ナメナメで給与を決めていた賃金制度を従業員が納得するものに設計し直す必要性があります。

どんなにシンプルで運用しやすい「人事制度」を導入しても、成果のアウトプットである「賃金」が従業員に納得を得られないようならば人事制度自体が机上の空論で終わってしまい、結果として人事制度の最大目的である「近未来の次世代リーダー」を生み出すことはできません。

また、 賃金というものは衛星要因(不満要因)であって、それを改善したからといって決して従業員の「不満」が「不満でない」状態になるだけのことで、モチベーション向上にはなかなかつながりません。

かといって企業として「じゃあ何もしない!」ということではなく、経営上必要なものです。

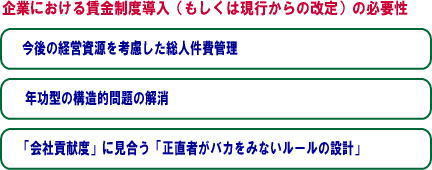

では、何のために「賃金制度」を運用していくのでしょうか?

上記3点が企業として「賃金制度設計(もしくは現行からの改定)」が必要な理由になります。

特に重要となりますのが「会社貢献度に見合った、正直者がバカをみない」ように賃金制度を設計することです。

先も述べたように賃金は不満要素ですので、若手社員や頑張っている社員に対し、「年功型ではなく会社に貢献した人材こそ、うちが最も必要な人材です!」とアピールできるような制度でないと、少子高齢化時代に優秀な若年従業員を確保することはできなくなります。

賃金制度は、人事制度を上手く運用していくための「ピリっとしたスパイス」として考え、設計することが重要です。

お気軽にご相談ください

東京都渋谷区の大久保史春社会保険労務士事務所です。

経営理念は「経営者様と社員様の双方から感謝される仕事をする!」

「労務管理」「人材育成・活性」を事業ドメインとし、企業経営を「人視点」から多面的支援をさせていただいている提案型の社会保険労務士事務所です。

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

大久保史春

社会保険労務士事務所

住所

〒151-0053

東京都渋谷区代々木5-37-9

N-FLAT代々木202

アクセス

小田急線 「代々木八幡駅」 地下鉄千代田線 「代々木公園駅」より徒歩3分

JR「渋谷駅」より徒歩15分